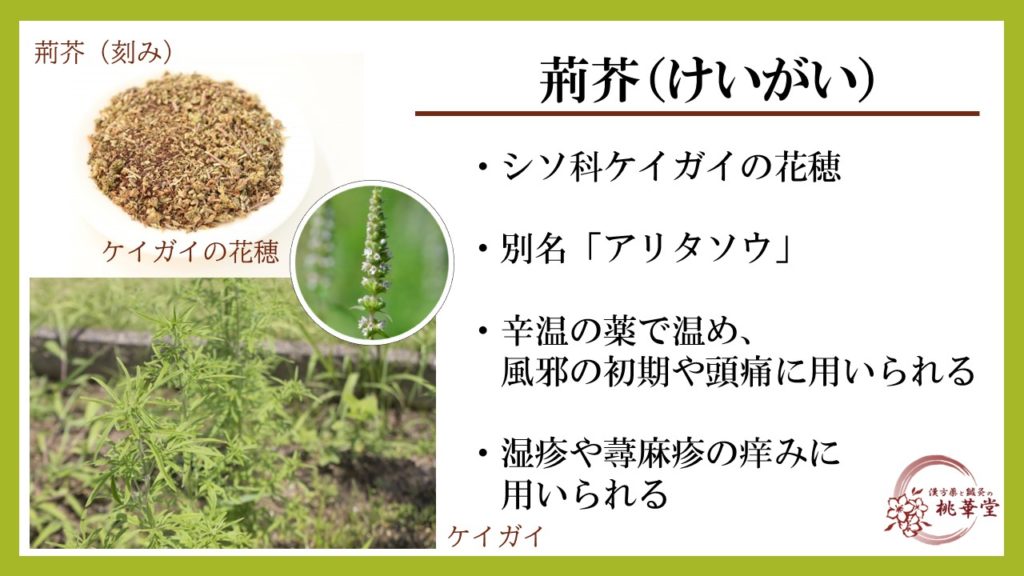

荊芥(けいがい)

※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。

基原

シソ科LabiataeのケイガイSchizonepeta tenuifolia Briquetの花穂をつけた茎枝あるいは花穂

性味

辛、温

帰経

肺・肝

効能・効果

①祛風解表

②宣毒透疹

③散瘀止血

④祛風止痙

主な漢方薬

荊防敗毒散(けいぼうはいどくさん)

銀翹散(ぎんぎょうさん)

消風散(しょうふうさん)

荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)

十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)

清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)

川芎茶調散(せんきゅうちゃちょうさん)

当帰飲子(とうきいんし)

防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

特徴

ケイガイは中国各地に自生しているシソ科の一年生草本で、主に河北省、浙江省などで栽培されています。全草に特有の強い香りがあるのが特徴で、メントン(精油)などの成分を含み、鎮痛、抗菌などの作用があります。

日本と中国ではともに基原植物は同じですが、薬用部位は日本では花穂のみ、中国では地上部を単に「荊芥」とし、花穂を「荊芥穂(けいがいすい)」として区別しています。荊芥穂の方が荊芥よりも香りがよく、効能も強いとされています。荊芥を黒く炒ったものを「黒荊芥」または「荊芥灰」と言います。炒ることで味が苦渋に変化し、止血の働きが強くなります。

ケイガイには「アリタソウ」という別名があります。アカザ科にもアリタソウという植物がありますが、ケイガイはシソ科であり全くの別の植物です。アカザ科のアリタソウは「土荊芥(どけいがい)」という生薬になり、中国では駆虫薬や関節リウマチ、脱肛、湿疹などに用いられます。「土荊芥」と書いて「ありたそう」と読むこともでき、他にも「有田草」とも書くこともできます。

荊芥の名前は、「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」には収載されていません。しかし、「假蘇」の名で収載されているものと同一であるとされています。「假」は「仮」の旧字であり、香りや味が紫蘇(しそ)に似ていたことから、「假(仮)蘇」と呼ばれていたと考えられています。

密に小花をつけ、緑色が鮮やかに残り、太い茎が少なく、芳香の強いものが良品とされます。

辛温の薬で温め風寒の邪を体表から発散させる辛温解表薬(しんおんげひょうやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に麻黄(まおう)、桂枝(けいし)、蘇葉(そよう)、羌活(きょうかつ)、防風(ぼうふう)、細辛(さいしん)、辛夷(しんい)、生姜(しょうきょう)などがあります。

風邪による悪寒・発熱・頭痛などに用いられます。代表的な漢方薬に、防風や生姜と一緒に配合された荊防敗毒散(けいぼうはいどくさん)や、金銀花(きんぎんか)や連翹(れんぎょう)と一緒に配合された銀翹散(ぎんぎょうさん)があります。

湿疹や蕁麻疹の痒み、化膿性疾患に用いられます。代表的な漢方薬に防風や蝉退(せんたい)と一緒に配合された消風散(しょうふうさん)があります。

痔出血や鼻血、血尿などの出血症状に、荊芥炭に他の止血薬を配合して用います。

LINEで完結♪

オーダーメイド漢方治療

LINEで完結♪

オーダーメイド漢方治療

漢方専門の薬剤師があなたに

ぴったりの漢方薬をご提案

まずはLINEより無料の

体質診断をしてみましょう!

― 初回限定 ―

\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/

LINE相談について詳しくはこちら ↓