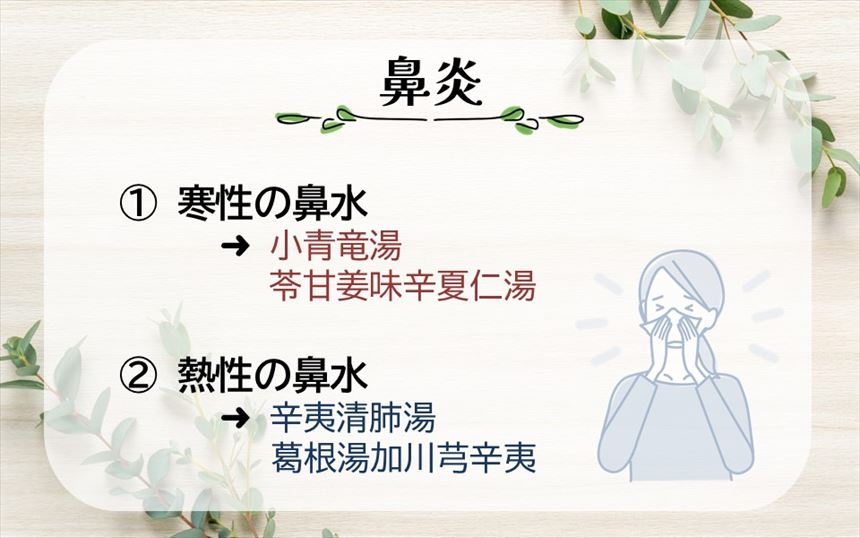

鼻炎

鼻水などネバネバした物体は、中医学では「痰」「痰湿」と呼ばれ、多くは飲食の不摂生や胃腸の虚弱が原因となって作り出されます。鼻水や鼻詰まり、痰などが気になる方は、脂っこいもの、甘いもの、多飲多食を控えましょう。

鼻炎の治療は寒熱の見極めが重要です。透明で水っぽい鼻水が出る場合は冷えが原因であり、どろっとした色のついた鼻水が出る場合は熱が原因となっています。

タイプ別の解説

1. 寒性の鼻水

冷えが原因となる鼻水で、透明な鼻水がタラタラと垂れてきます。悪寒があり、くしゃみや色の薄い痰、咳を伴います。花粉症の薬として有名な小青竜湯(しょうせいりゅうとう)はこのタイプに有効です。小青竜湯は長期服用には向かない漢方薬なので、同じ症状が出て長く使いたい場合は苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにんとう)が適しています。

2. 熱性の鼻水

熱が原因となる鼻水で、色のついたどろっとした鼻水が鼻につまります。切れにくい痰がのどに引っかかり、空咳、のどや口内の渇きを感じます。