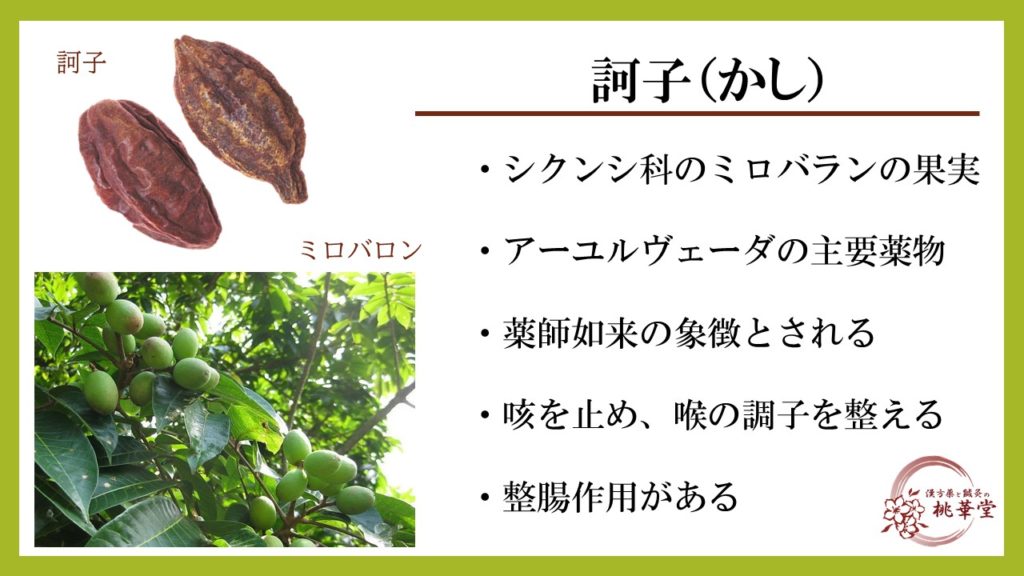

訶子(かし)

※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。

基原

シクンシ科 CombretaceaeのミロバランTerminalia chebula Retz.の果実

性味

苦・酸・渋、平

帰経

肺・大腸

効能・効果

①渋腸止瀉

②斂肺下気開音

主な漢方薬

響声破笛丸(きょうせいはてきがん)

訶子散(かしさん)

訶子湯(かしとう)

特徴

訶子はアーユルヴェーダ(インドの伝統医学)の主要薬物の一つであり、中国にはインドから仏教とともに伝わりました。「訶梨勒(かりろく)」「ミロバラン」とも呼ばれ、日本では正倉院御物の一つです。

仏教の原始経典にも記載されており、釈迦涅槃図(しゃかねはんず:お釈迦様の入滅の様子が描かれた図)では、摩耶夫人がお釈迦様を助けるために訶梨勒をお釈迦様に向かって投げる姿が描かれています。投げられた訶梨勒は木に引っかかってしまい、お釈迦様に届かずそのまま入滅してしまったと伝わっています。

メディスン・ブッダともいわれる薬師如来の右手には訶梨勒の枝が握られており、薬師如来の象徴とされています。

アーユルヴェーダの三大果実の一つであり、梵語名で「ハリタキ」と呼ばれています。ハリタキは三大果実の中で最も強く腸を刺激し、便通を促します。三大果実である「アムラ」と「ビビタキ」と合わせて「トリファラ」と呼ばれ、アーユルヴェーダの代表的な整腸剤として使われています。

病を治す万能薬として重宝された訶梨勒は、魔除けとしての効果も期待され、お香とともに袋に入れられ柱に飾られていました。この袋のこと自体を指して訶梨勒とも呼ばれます。現代でも新年に飾る厄除けのお守りとして訶梨勒が作られています。

タンニンが多く含まれており、皮なめしや染料として用いられていました。染料として用いると渋い茶色になり、インドでは僧侶の衣装を染めるのに使われていました。

漏れ出るものを引き締める収渋薬(しゅうじゅうやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に山茱萸(さんしゅゆ)、五味子(ごみし)、烏梅(うばい)、烏賊骨(うぞくこつ)、蓮子肉(れんしにく)などがあります。

消化不良で大便が渋るときに用いられます。慢性の下痢には冷えや熱を問わず使用することができます。

咳を止め、喉の調子を整える作用があります。代表的な漢方薬は桔梗(ききょう)や連翹(れんぎょう)と一緒に配合されている響声破笛丸(きょうせいはてきがん)です。

LINEで完結♪

オーダーメイド漢方治療

LINEで完結♪

オーダーメイド漢方治療

漢方専門の薬剤師があなたに

ぴったりの漢方薬をご提案

まずはLINEより無料の

体質診断をしてみましょう!

― 初回限定 ―

\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/

LINE相談について詳しくはこちら ↓