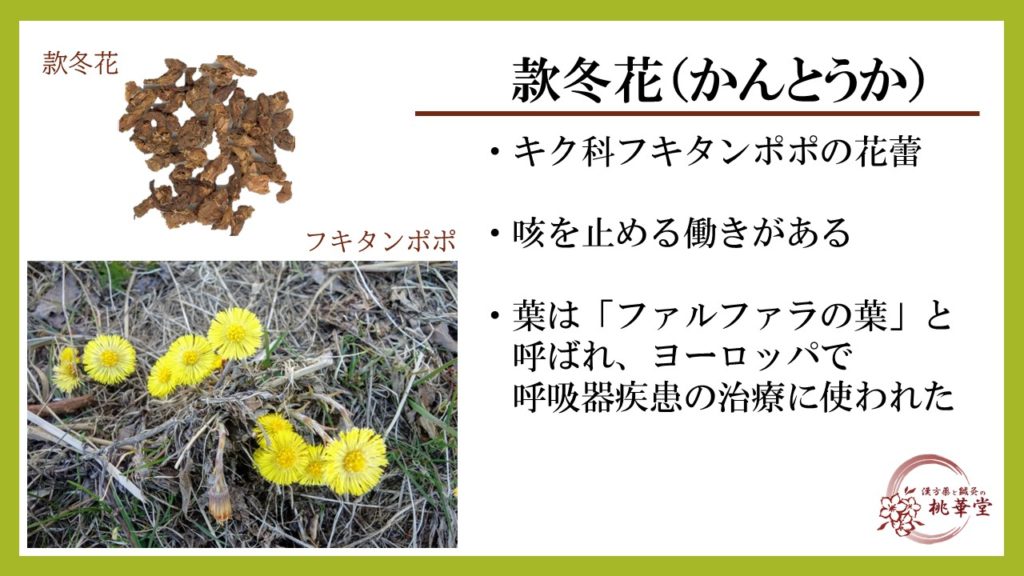

款冬花(かんとうか)

※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。

基原

キク科Compositaeのフキタンポポ Tussilago farfara L. の花蕾

性味

辛、温

帰経

肺

効能・効果

①潤肺止咳・消痰下気

主な漢方薬

款冬花湯(かんとうかとう)

特徴

フキタンポポはヨーロッパから中国にかけてのユーラシア大陸、アフリカ北部などで普通に見られる植物で、日本へは明治時代に渡来しました。日本では自生していませんが、観賞用として栽培されています。タンポポに似た黄色い花を咲かせ、開花後に出る葉がフキに似ていることから、フキタンポポという和名がつけられました。

生薬名の款冬花の由来は、李時珍が「款の意味は至であり、冬の至れる時期に花が咲く草という意味である」と述べており、まだ雪が残る早春の頃から氷を割って生えてきます。

かつて日本ではフキのことを「款冬」と呼んでおり、日本では款冬花の基原植物としてフキが当てられ、フキの幼若な花茎であるフキノトウを「和款冬花」と呼んでいました。フキにもフキタンポポと同じように咳を止める効能があります。平安時代から近代までの長い間フキを「和款冬花」として扱っていましたが、現代ではフキは款冬花ではないとされ、日本でもフキタンポポが款冬花の基原植物であると定められています。

フキタンポポの花蕾を「款冬花」、葉の部分を「款冬葉」、根の部分を「款冬根」と呼び、款冬花と同様咳止めや痰切り薬として用いられていました。「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)では中品に分類され、咳が出て呼吸困難がある場合などの治療に用いられました。

ヨーロッパでは主に葉が用いられ、「ファルファラ葉」と称し、呼吸器系疾患を治療する代表的な薬として使われてきました。フキタンポポの歴史はギリシャ・ローマ時代までさかのぼり、薬学の父と呼ばれるディオスコリデスの書である「ディオスコリデスの薬物誌」には、「葉を細かく砕き患部に当てると丹毒とあらゆる炎症を治す。乾燥した葉を燻して、その煙を管に通して吸い込むと乾いた咳、起座呼吸の患者を治す。この煙を口から吸うと、胸につまったものを取り除く作用もある。根を燻蒸しても同様の薬効が得られる」と記されています。

咳を止める止咳平喘薬(しがいへいぜんやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に桔梗(ききょう)、杏仁(きょうにん)、白前(びゃくぜん)、旋覆花(せんぷくか)、桑白皮(そうはくひ)、枇杷葉(びわよう)、蘇子(そし)があります。

LINEで完結♪

オーダーメイド漢方治療

LINEで完結♪

オーダーメイド漢方治療

漢方専門の薬剤師があなたに

ぴったりの漢方薬をご提案

まずはLINEより無料の

体質診断をしてみましょう!

― 初回限定 ―

\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/

LINE相談について詳しくはこちら ↓